特別支援学級から高校進学は可能?

ここでは、中学校で特別支援学級に通っていた生徒が進学を考える際、その選択肢にどのような高校を入れるべきかについて説明します。

- 特別支援学級から高校・高専への進学率は増加傾向にあり、進路の多様化が進んでいる

- 内申点の扱いや学習環境の変化により、普通高校進学には注意すべき点も多い

- 通信制高校や技能連携校は、発達障がいに配慮した個別支援や実践的学びが可能

- 興学社高等学院では、生徒の特性に応じた支援体制や多様性を尊重する教育を実施

興学社高等学院についてはこちら

発達障がいへのサポート体制が充実!

先に技能連携校や通信制高校を見る

特別支援学級からの高校進学率

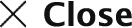

下記は、特別支援学級から高校に進学した割合です。

| 高等学校または高等専門学校に進学した人 | 特別支援学校高等部に進学した人 | その他(専修学校・就職など) | |

|---|---|---|---|

| 平成27年 (2015) |

5,968人 | 11,185人 | 1,074人 |

| 平成31年 (2019) |

10,458人 | 10,764人 | 1,301人 |

| 令和5年 (2023) |

17,760人 | 10,960人 | 1,665人 |

※データ参照元:文部科学省 - 学校基本調査(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00400001&tstat=000001011528&metadata=1&data=1)卒業後の状況調査票(中学校)特別支援学級卒業者の状況より、各年度の数値を算出

2015年の高等学校・高等専門学校に進学した人は全体の32.7%、2023年は58.4%まで増加しており、約1.8倍という結果に。特別支援学級を卒業後、高校に進学する割合は年々増えているのが分かります。

これらは発達障がいに対する理解がある学校が増えたことに加えて、高校の通学・学習様式が多様化したことも要因として挙げられます。ただし、全日制の公立高校ではまだまだ支援体制が追い付いていないケースもあるため、「学習スピードについていけるか」「進学に必要な成績・学力に達しているか」「卒業まで継続して通い続けられるか」など、様々な面から高校を選ぶことが重要になります。

特別支援学級から普通高校への進学は厳しいのか?

特別支援学級からの進学は、現在では約半数以上が高校または高等専門学校へ進学しています。しかし、場合によっては普通高校への進学は難しいケースもありえるのが実情です。ここでは、特別支援学級からの普通高校への進学の現状について見ていきましょう。

特別支援学級は内申点がつかない?受験において不利なのか否か

発達障がいのグレーゾーンにあり、療育手帳を持っていないお子さんの場合、中学校卒業後の進路として特別支援学校を選ぶことはできません。しかし高校受験をするにあたって、支援学級だと内申点がつかないという不安を持つ方もいることでしょう。

地域によっては、中学校から特別支援学級に入った場合、通知表がもらえないというケースがあります。特に、支援学級で通常学級と異なるカリキュラム・テストで学習を進めている場合は、通知表の評価基準に反映しづらい可能性があります。

しかし、逆に支援学級として別室で授業を受けている場合でも、通常学級と同じ定期テストを受けていれば問題なく内申書に反映されているケースが多いでしょう。これらは学校によって対応が異なるため、まずは直接問い合わせてみるのがおすすめです。

また、「支援学級に在籍していること自体がマイナスになるのでは」と考える方もいるかもしれまんが、通知表に反映されるのは本人のテストの点数や授業・生活態度、提出物などが主になります。“支援学級に在籍している”こと自体がマイナスになることはありません。しかし、現在の支援学級の学習環境と進学する高校の環境が大きく変わる場合は、問題なく通学できるかを考慮する必要があります。

障がいがあっても特別支援学級に入りたくない?

障がいがある児童の場合、やはり通常学級より特別支援学級に入ったほうが適切な措置を受けられると思うのは当然のことでしょう。しかし現状はそうではありません。障がいのある児童の親の中には、特別支援学級に子供を入らせたくないと考える人も少なくないのです。

例えば、ICT教育のモデル校であるつくば市立春日学園のような学校であれば、先端の設備や教育が期待できるでしょう。しかし、日本全国すべての学校がこのレベルに達しているとは到底言えません。タブレットひとつの持ち込みに関しても、それを利用して授業を受けるための設備や管理の問題が生じるからです。

また支援学級そのものの格差も大きく、「支援学級よりも通常学級のほうがまだまし」という理由から子供を通常学級に通わせている人も少なくなく、適切な支援を受けられる支援学級の数はまだまだ少ないのが現状なのです。

特別支援学校高等部で得られる卒業資格

特別支援学級で学んでいた生徒が本人の意思で、中学卒業後に養護学校などの特別支援学校高等部へ入学するのであれば、それはよいことです。ですが、軽度の発達障がいだったり、その疑いがあったりするグレーゾーンの生徒の場合、内情をよくわからないまま特別支援学校に入学してしまうケースも少なくありません。それは、生徒の家族や周囲の大人たちも含め「特別支援学級の生徒は、卒業後は特別支援学校へ」という流れが普通だと思ってしまっている方が多いからです。

発達障がいがある生徒は、助けを借りなくとも自分自身でできることがたくさんあります。そのため特別支援学校に進んでも、授業内容に物足りなさを感じたり、周囲へのギャップを感じたりする場合も多く、そうしたことが原因で不登校につながることも多いのです。

せっかく特別支援学校を卒業しても、高校卒業資格は得られません。特別支援学校高等部の卒業資格は得られますが、これは高卒資格とは別のものです。この状態では、中学までの卒業資格しか取得していないことと同じで、就職先も限られてしまいます。やれることはいろいろあるのに、将来の進路を狭めてしまいかねません。

普通高校へ進学し、二次障がいを併発する場合も

発達障がいがあっても、全日制の高校で学ぶことに支障がなければ、その進学も十分に可能です。ただ、小中学校の特別支援学級で少人数で授業を受けてきた生徒にとっては、学習環境がガラリと変わってしまうことも考慮しておくべきです。全日制の高校に通うとなると、一気に周囲の生徒の人数は増えます。友達が増えるというメリットもありますが、コミュニケーションを苦手とするような発達障がいを持つ生徒には、逆にストレスを与えてしまいかねません。

また、グレーゾーンにあたる「発達障がい疑い」の生徒の場合は、周囲の大人や友人も含めて本人に障がいがない前提で接することになります。すると、周囲とのギャップを感じたり、流れにうまく乗ることができなかったりして、心をすり減らしてしまう生徒もいます。そうした時に、周囲からの理解やサポートを受けられないと、孤立や不登校などの二次障がいに発展してしまいかねません。

サポート体制の整った高校を選ぶことが大切

そうした状況にしないためにも、発達障がいを持つ生徒の高校進学には、サポート体制がしっかりと整っている学校を選ぶことが大切になってきます。もしご自身のお子さんに「よその子と違う」という雰囲気を感じ取ったら、まずは発達障がいについて調べてみることもおすすめです。そして、なんとなくでも心当たりがあれば、進学先についても真剣に考えてあげてください。

通信制高校の中には、発達障がいをもった生徒の受け入れ態勢を整え、しっかりとした卒業・進学実績のある学校もあります。メンタル面のサポートを受けながら、生徒の個性や資質に合わせたカリキュラムで授業を受けることで、一人で生きていける力も自然と身についていきます。高校卒業資格も取れる上、本人に意欲が芽生えれば、大学進学を目指すこともできます。

発達障がいのお子さんなら技能連携校がおすすめ

技能連携校は、通信制高校と連携しながら調理・美容・介護・デザイン・ITなどの実技や専門授業を行う教育機関です。生徒は通信制高校に在籍しつつ、日常的に技能連携校に通い、将来につながるスキルを実践的に身につけていきます。特に発達障がいのあるお子さんにとっては、具体的な手を動かす作業や視覚的に理解しやすい教材が学習を促進しやすく、自分の得意分野に集中することで自己肯定感を高めやすいメリットがあります。

多くの技能連携校では少人数制や個別対応を採用しており、生徒一人ひとりの学習ペースや特性に合わせたきめ細かな指導が可能です。発達障がいのあるお子さんの場合、環境の変化に敏感であったり長時間の座学が苦手だったりしますが、少人数クラスならではの落ち着いた雰囲気と丁寧なフォローにより、集中力を維持しつつ安心して学べます。法的には「高等学校」ではありませんが、技能連携校での履修を通じて必要単位を取得すれば、3年間で高等学校卒業資格を得ることができます。

技能連携校

【技能連携校】

興学社高等学院

98.9%

無理をさせずに得意を伸ばしてくれる学校

WISC-Ⅳ検査でお子さんの特性を把握し、得意を伸ばせる教育を行う

興学社高等学院は、発達障がいも子どもの個性の一つとして捉えており、入学の際に療育手帳の有無は問わないため、発達障がいをお持ちのお子さんでも全日制高校のような生活を送ることができます。希望者に対しては、「WISC-Ⅳ検査」と呼ばれる発達のバランスを知れる検査を実施し、生徒の個性に合わせたサポートを行うため、お子さんに無理をさせることなく、楽しい学校生活を送ることができる環境といえるでしょう。

コミュニケーションに関する苦手を克服できる

興学社高等学院は、SST(ソーシャルスキル・トレーニング)と呼ばれる、社会に出た時に役立つ、コミュニケーションスキルを学ぶ授業を取り入れているため、対人コミュニケーションが苦手なお子さんも安心できる環境です。一つの方針を強制する教育ではなく、生徒一人ひとりの多様性を認めてくれる学校といえるでしょう。

▼千葉県の新松戸校はコチラ▼

▼埼玉県の新越谷校はコチラ▼

総合進学科は、国語や数学、英語といった高校生の必修科目のほか、ハンドベルやフォトのように、特色のある授業を選べる学科です。授業の種類は160種類以上(2023年4月調査時点)あり、興味がある分野を見つけるきっかけにもなるでしょう。中にはオフィスソフトなど、就職した際に、すぐに役立つスキルが身に付く授業も用意されています。

リベラルアーツ科では、お子さんが持つ特有の感覚を社会で活用できるように、コントロールしていく力を身につけます。応用行動分析(ABA)を通して、人間の行動のきっかけを考え、自分が望む結果を得るためには、どう行動することが望ましいのか導けるよう、トレーニングを実施します。

▼千葉県の新松戸校はコチラ▼

▼埼玉県の新越谷校はコチラ▼

嬉しかった

興学社高等学院に入学してから、私は勉強に力が入りました。また、将来に向けての考え方をしっかりと考えることもできました。 私は、性差別に人一倍敏感なジェンダーレスです。自分自身がスカートをはくこともあります。多様性を認めてくれるこの学校に入学できたことをとても嬉しく思っています。

概念を覆してくれる

興学社高等学院は穏やかでとても楽しいところです。 前の学校では「みんなに合わせなきゃ」とか思っていたけど、この学校は良い意味でマイペースでいられる場所です。 「学校=辛い場所」という考えを覆す学校だと私は思います!

登校できた

興学社高等学院に通えて本当に良かったと親子で思っております。先生方は、とても親身に接してくれ、身体の不調もあり毎日登校はできませんでしたが、遅刻(午後から)登校でも明るく元気に迎えてくれた先生方に感謝しております。

紹介動画

▼千葉県の新松戸校はコチラ▼

▼埼玉県の新越谷校はコチラ▼

| キャンパスの所在地 | 埼玉県越谷市南越谷1-15-1 6F (新越谷校) 千葉県松戸市新松戸4-35 (新松戸校) |

|---|---|

| アクセス | 新越谷駅・南越谷駅から徒歩5分 (新越谷校) 新松戸駅・幸谷駅から徒歩2分 (新松戸校) |

| 電話番号 | 047-309-8181 |

発達障がいへのサポート体制が充実!

技能連携校や通信制高校をご紹介

発達障がいを持つ子どもの高校選びを細かく解説

近年、公立高校では通常学級に加えて通級指導を行う学校が、私立でも特別な支援に力を入れている学校が増加しています。特別支援学校以外にも、“通いやすい学校”が増えつつあるのが現状です。どのような選択肢があるのか、以下にご紹介していきましょう。

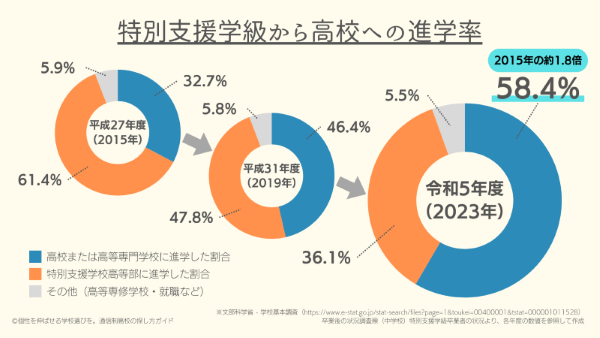

中学卒業後に進学できる高校の種類

中学校卒業後に進学できる代表的な学校の種類は、全日制高校・定時制高校・通信制高校の3つです。それぞれの特徴をご紹介します。

全日制高校

全日制高校は、学校数が多いため、他の定時制高校や通信制高校と比較して選択肢が豊富です。また、生徒数も多いので、文化祭や体育祭などの学校行事や部活動などの課外活動も活発に行われることが特徴です。

学習スタイルは中学校の通常学級と同じく、毎日学校に通い、学校が定めたカリキュラムで、クラスメイトとともに授業を受ける形式がほとんどです。生活リズムが一定に保ちやすい点がメリットと言えます。

一方でデメリットとしては、生徒数が多いため個別での支援・サポートを受けづらい点が挙げられます。また1日の大半を学校で過ごすため、特別な配慮が必要な場合は進学先の学校の支援体制について事前にすり合わせる必要があります。また成績や出席日数よっては留年のリスクも考えられるため、毎日通えるのか・学力面でついていけるのかを予めチェックしておくようにしましょう。

定時制高校

定時制高校は、昼間に働いている人にも教育を受ける機会を提供する目的で設立された学校です。

働きながら勉強できる点が大きなメリットです。全日制と比較して生徒数が少ないため、集団行動が苦手な人にとってはストレスが少なく、授業などでも質問しやすい環境と言えるでしょう。さまざまな年齢や事情がある学生も多く、幅広い範囲の人々が通っています。一方、デメリットとしては中途退学者が多い点が挙げられます。自由度が高いため、仕事などで疲れて授業に出席できない状態が続くと、中途退学に繋がる恐れがあります。

通信制高校

通信制高校の大きなメリットは、自分のペースで学習を進められる点です。通信制高校では周囲の生徒のペースを気にせずに集中できる環境があります。通信制高校にもスクーリングと呼ばれる登校日やレポートの提出が必要ですが、それ以外の時間は自分のライフスタイルに合わせることが可能です。自宅や好きな環境で、対人関係などのストレスなく学習を進められます。

一方で、通信制高校での学習の基本は「自学自習」であるため、自分で決めてやり遂げる力が重要です。これが不足すると卒業に時間がかかったり、卒業を諦めてしまうことも。最近は通信制高校が増えてきており、スマートフォンやタブレット端末を使った学習環境やサポートが用意されているケースが多く、また、通信制高校に通う生徒を支援するための機関として、サポート校や技能連携校のような存在も広まりつつあります。そのため、不安な場合はこうした支援体制が整っている学校を選ぶのがおすすめです。

サポート校は、通信制高校に通う生徒を支援するための学びの場です。通信制高校を3年で卒業するための支援が目的で、学習支援の授業や学習計画の相談、精神的なケアが提供されます。卒業まで手厚い支援を受けられるのが特徴です。通信制高校と同時に入学する場合が多いですが、別途学費がかかります。また単体の卒業では高卒資格は得られず、通学しても高校の卒業単位には基本的にカウントされないため注意が必要です。通学日数は週1~5回で、サポート校によって異なります。

技能連携校とは、主に通信制高校と連携しながら、実技や専門的な授業を提供する教育機関です。生徒は通信制高校に在籍しつつ、日々この技能連携校に通って学びを深めていきます。学習の柱となるのは通信制高校のカリキュラムですが、技能連携校では調理・美容・介護・デザイン・ITなど、将来に役立つスキルを実践的に学べるのが特長です。

また、多くの学校で少人数制・個別対応が導入されており、生徒一人ひとりの特性やペースに合わせた指導が可能です。形式上は「高等学校」ではありませんが、技能連携校を通じて必要な単位を取得し、3年間で高卒資格を得ることができます。こちらも別途学費がかかります。

<特別支援学級から通信制高校へ入学した生徒の声>

- 中学校では通常学級に在籍しつつ週1回特別支援学級に通う通級指導を受けていました。人の多い全日制より、少人数で自分のペースで通える通信制の方が合うと感じて通信制高校に入学しました。始業時間が10時からと遅めなので、人混みが苦手な僕でも通い安いです。

参照元:中央高等学院公式HP(中央高等学院「先輩からのメッセージ」

高等専修学校

高等専修学校(専修学校高等課程)は、中学校卒業者を対象とした中等教育機関で、専門知識を学ぶことができます。中学校卒業後の進路の一つとして選択でき、修業年限は1〜3年(主に3年制)です。工業、農業、医療、衛生、教育・社会福祉、商業実務、服飾・家政、文化・教養など文部科学省が定めた8つの分野を専門的に学ぶことができ、多様な教育が行われています。

公立と私立、どちらを選ぶかも重要

公立高校

発達障がいを抱えるお子さんであっても、希望すれば一般的な全日制の公立高校へ進学できます。ただし、公立高校に合格するには受験する高校に見合う学力だけでなく、調査書点(内申書)に問題がないかも考慮しなくてはなりません。この内申書は都道府県によって反映される点数の比重が異なりますが、合否に関わるポイントには変わりありません。出席日数が足りているか、高校の授業についていけるかなどを、学校側と相談して決めましょう。

公立高校を選択する場合は、周囲との関係をうまく築けるのかも重要です。公立高校は、一人の教師が多数の生徒に指導を行うことが一般的なため、ひとり一人の生徒に継続的なフォローを行うことが難しいとされています。発達障がいを抱えるお子さんは、周りに理解されにくいため大きなストレスを抱えやすく、結局不登校になってしまうケースも。

そのため公立高校を選択する場合は、お子さんの発達障がいの特性とそれぞれの高校のサポート体制をチェックしてから決めましょう。

番外編:各都道府県別に設置された高校

都道府県によっては、生徒のひとり一人の能力や特性に応じた学びができるような新スタイルの高校を次々と開校しています。病気やいじめによる長期的不登校や、何かしらの理由による高校中途退学、発達障がいの生徒にとっては自分にあった高校を見つけることが出来るかもしれません。

こちらでは、幾つかのスタイルをピックアップして紹介していきます。

チャレンジスクールとエンカレッジスクールは、両校ともに都立高校となります。

チャレンジスクールは、総合学科の定時制・単位制高校のことで、「午前部」「午後部」「夜間部」の三部の中からライフスタイルに合った時間帯にあわせて入学できます。チャレンジスクールごとに学校の特色・特徴や入試問題も異なります。卒業は基本的には4年間ですが、3年卒業も可能で最長6年まで在籍可能です。

エンカレッジスクールは、全日制・学年制の都立高校のことで学力考査を実施せず面接と小論文、志願申告書を経て入学します。1年次は30分授業で、2人担任制によるきめ細やかな指導と少人数制のクラス編成が基本です。

チャレンジスクールは総合学科だけであるのに対し、エンカレッジスクールは普通科や工業専門科などの学科選択がある点も異なります。

パレットスクールは、埼玉県が開校した総合学科・多部制・単位制の県立高校のことで、「午前部」「午後部」の2部制、あるいは「夜間部」のある3部制の高校があり、ライフスタイルに合わせた時間帯を選択可能です。

内申書は必要なく、学力考査と面接によって合否が決定し、基本的に4年間かけて卒業を目指します。また、2人担任制によるきめ細やかな指導、生徒ひとり一人の習熟度に合う授業や補習など、柔軟な学習環境も整っていることも特徴です。

クリエイティブスクールは、全日制の神奈川県立高校です。小・中学校時代に十分な実力を発揮できなかった生徒に対し、基礎的な学びを与えるとともに、将来的なキャリアやアーティスティックな才能を育成して、社会実践力を身に付けることを目的とした高校です。

30人以下のクラス編成をとる学年制で、教科によってはさらに少人数制にしてきめ細やかな指導を実施しています。また、企業見学やインターンシップ活動、ソーシャルスキルトレーニング、美術や音楽科目の充実など、学校ごとに異なる特色も持っています。

フレキシブルスクールとは、幅広い学習時間帯とカリキュラムから自分で、あるいは教師と相談しながら、時間割を作成するスタイルの県立の単位制普通科高校のことです。「午前部」「午後部」の2部制で1日4時間の授業を受け、4年間(3年卒業も可)での卒業をめざします。

エンパワメントスクールとは、学び直しに力を注ぐ大阪府立高校のことです。勉強のつまずきを解消して生徒本来の力を発揮できるように、生徒によっては小学校レベルの学習からスタートできるカリキュラムを設置しています。少人数制で授業を進め、授業時間も1コマ30分にして集中的に学習できるよう配慮しているのも特徴です。

生徒が卒業後に社会を生き抜くために、必要な「基礎学⼒」「考える⼒」「⽣き抜く⼒」を鍛えることを目標としています。学校ごとに学べる専門科目や資格取得支援、外国人留学生地の交流会、インターンシップなどのカリキュラムが異なるので、学校ごとの特色やサポート体制をチェックしながら選ぶと良いでしょう。

私立高校

私立高校は公立高校と比べて、発達障がいを抱える生徒への理解とサポート体制が整っている高校が多くあります。例えば、心理士やスクールカウンセラーが常駐していたり、ひとり一人の生徒に合った学習環境を整えたり、その生徒の個性を伸ばす専門分野の学習など、柔軟なフォロー体制を設置している高校もあります。

私立高校を選ぶ際は、特別な学習環境や合理的配慮があるか、発達障がいについての専門的な知識を持つ先生がいるかなどもチェックしましょう。受験前に学校のリサーチを実施するとともに直接学校へ相談することをおすすめします。

学科や受けられる授業で選ぶ

進路の選択では、学科や受けられる授業で選ぶ方法もあります。発達障がいを持っている子どもは、特定の分野に深い興味やこだわりがある場合があるため、それらも考慮したうえで選ぶと良いでしょう。

普通科

主要な教科として国語・地理歴史・公民・数学・理科・外国語(英語)・保健体育・家庭・芸術・情報・理数および総合的な探究の時間を履修します。大学進学を目指したカリキュラムの学校が多く、学年が上がると文系・理系に分かれ、3年からはさらに細かい類型に分かれて卒業後の進路に対応した教育が行われます。

国際・外国語学科

国際・外国語学科の特徴は以下のようなものになります。

- 国際社会で活躍できる人材育成:英語重点学習に加え、社会課題への教養、コミュニケーション能力、問題解決能力などを養う

- 実践的な学習体験:国際交流、討論会、海外研修などを通して、生徒は成長し、国際社会で活躍するためのスキルを磨く

- 海外研修・留学を実施:学年全員での海外研修や留学など、生きた英語と異文化理解を深める機会を提供する

- 語学スキルの向上:英語スピーチ・英作文・ディベート・資格試験など、語学力向上のための機会が充実している

理数科

理数科の特徴は以下のようなものになります。

- 代数、幾何、微積分など数学的知識と問題解決手法を学び、論理的思考と数理能力を養う

- 物理、化学、生物などの実験・観察を通して科学的思考と実践スキルを習得し、自然現象や科学原理を理解する

- 工学、情報技術、医学など数学・理科を活かせる分野への進路選択を可能にする

- 科学技術に興味を持つ生徒が学びや研究に挑戦できる環境を提供する

専門学科

工業・情報技術系

工業系学科では、専門知識や技術だけでなく、実践能力や問題解決力も養います。実習や現場見学を通じて現場を学び、課題に取り組む機会もあります。産業界との連携やインターンシップもあり、実践的な経験が積めます。工業系学科は製造業やエネルギー、建築・土木業界における就職・進学の準備ができます。

芸術系

芸術系には、さまざまな分野があります。音楽に関する幅広い知識を身につける音楽科や、創作活動や美術理論について深く学ぶ美術学科、舞台制作などを通じて舞台芸術の表現力を高めることを目指す舞台芸術学科、映像技術や編集技術・ストーリーテリングなどを学びながら、映像表現やメディア制作のスキルを磨く映像・メディア学科などがあります。

看護系

看護系で学ぶことの特徴は以下のとおりです。

- 専門的な知識・技術の習得:医学、解剖学、薬学などの基礎知識と、看護技術、医療機器の使用方法、応急処置などを学ぶ

- 患者ケアの実践:患者の健康評価、看護計画、薬物管理、バイタルサインモニタリングなどを実践的に学ぶ

- 倫理的な視点と判断力の養成:患者の権利や尊厳を尊重し、適切な判断を行うための倫理観を養う

- 多様な活躍の場:医療機関だけでなく、介護施設や保育園など、幅広い場所で活躍できるようになる

商業系

商業系で学ぶことの特徴は以下のとおりです。

- 実務経験:インターンシップや企業連携プログラムを通じて、実際のビジネス環境や企業での実務経験を積む

- プロジェクトベース学習:グループでのビジネスプラン作成、マーケティング調査、商品企画など、実践的なプロジェクトを通して、実践的なスキルやチームワークを養う

- 業務ソフト学習:会計ソフト、販売管理システム、ビジネス分析ツールなど、ビジネスに関連する実務ソフトやツールの使用方法を学び、デジタルスキルを身につける

農業系

農業系では、以下のようなことを学ぶことができます。

- 園芸系:花卉、野菜、果樹などの栽培技術、造園、景観デザインに関する知識を学ぶ

- 畜産・動物系:家畜、家禽、魚介類の飼育、繁殖、管理、健康管理に関する知識を学ぶ

- 食品系:食品の製造、加工、品質管理に関する知識と技術を学び、食品安全、加工技術を習得する

- 環境系:土壌管理、水質管理、農薬使用制限、農業と生態系の関係など、環境保全、持続可能性に焦点を当てた学習を行う

総合学科

総合学科では、自分の興味や目的に応じて科目を選択でき、早い段階から興味のある分野を学べます。単位制の授業形式で必要な単位を選んで習得可能です。ただし、明確な目的や主体性が求められるため、興味や目標が不明確だと学習の方向性が曖昧になる恐れがあります。

発達障がいのお子さんの進路を選ぶポイント

発達障がいのお子さんの進路を選ぶ際は、本人の学力的な状況だけでなく、精神的な部分や興味のある分野に応じて選ぶのがオススメです。こちらでは、進路選びのポイントについて紹介します。

なりたい将来像や興味のある分野に合わせて選ぶ

進路決定では、子供の意思を尊重しましょう。発達障がいを持っているお子さんは強いこだわりがあるケースも多いため、意思に反する選択をしてしまうと、通学のモチベーションを維持できない場合があります。子どもの「合っていそう」という感覚も大切にしながら、無理のない環境を見つけることが大切です。

お子さんの個性を考慮して選ぶ

発達障がいのある人は得意・不得意や向き・不向きがはっきり出やすいと言われています。特定分野への強い興味やこだわりがある場合は、専門性を磨いたり専門職に就いたりすることで強みを伸ばせるかもしれません。発達障がいの特性の現れ方は人によって異なります。「どういう分野や内容に興味があるのか」「どういう考え方が得意なのか」を見極めたうえで、お子さん自身が学びやすい環境を選ぶようにしましょう。

学校や医師に相談したうえで選ぶ

学校には子どもの学校生活や勉強の興味といった進路選択に関わる情報だけでなく、支援機関や支援制度に関する情報も得られるはずです。医師や支援機関に相談することで、適切なアドバイスも受けられるでしょう。

進路以外の選択肢

中学校卒業後の進路として、進学を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、すべてのお子さんが進学が最適な選択とは限りません。特に、発達障がいのあるお子さんの場合は、一人ひとりの特性に合った「高校以外の道」を選ぶことが将来の安定や自立につながることもあります。ここでは、代表的な3つの選択肢をご紹介します。

障害者職業能力開発校

障害者職業能力開発校は、障がいのある方が就職に向けて職業スキルを身につけられるよう、国や都道府県が設置・運営している教育機関です。

障害者職業能力開発校の特徴

- 実習中心のカリキュラムで、事務や清掃、木工、パソコン操作などを学ぶことができます

- 働くうえで必要となるビジネスマナーや生活面の指導も取り入れられています

- 就職を目指すだけでなく、社会に出る準備としても有効な場です

また、職業訓練を受けながら自信を育てたり、自分に合う職種を見つけたりすることも期待できます。入校にあたっては面接や適性確認などがありますが、発達障がいのある方にも広く門戸が開かれています。

公共職業訓練

公共職業訓練は、ハローワークをはじめとする公共機関が提供する職業訓練制度です。主に失業中の方や就職が困難な方を対象としていますが、障がいのある方を対象にした特別な訓練コースも用意されています。

公共職業訓練の特徴

- 内容は事務・販売・製造・介護など多岐にわたり、地域や訓練校によって異なります

- 多くの場合、訓練期間は3〜6か月程度で、一定条件を満たせば訓練中に手当が支給されることもあります

- 訓練校によっては、障がいに配慮したサポート体制が整っている場合もあります

公共職業訓練では働くためのスキルを身につけながら、徐々に社会との接点を広げていくことが期待できます。

就労移行支援・就労継続支援

高校に進学せずに社会に出る準備を進める方法として、福祉サービスのひとつである「就労支援」もあります。大きく分けて「就労移行支援」と「就労継続支援」の2種類があります。

就労移行支援

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す人のための支援です。主に以下のような内容が用意されています。

- 職場で必要なスキルの習得(パソコン作業、軽作業など)

- ビジネスマナーの学習

- 実際の職場での実習機会の提供

- 就職後の職場定着支援

利用期間は原則2年間で、18歳以上で就労意欲のある方が対象です。

就労継続支援

就労継続支援にはA型とB型の2種類があります。

- A型は、雇用契約を結んで働くスタイルで、最低賃金が保証されます。

- B型は、より柔軟に作業ができ、賃金は工賃という形で支払われます。働くことに慣れる段階の方や、体調の波がある方に向いています。

どちらも、作業を通して生活リズムを整えたり、社会参加を進めたりする役割があります。

目的や特徴から選ぶ!

おすすめの通信制高校

・技能連携校

通信制高校は、学校によって力を入れている分野や強みが異なります。

ここでは、学校に求めるサポート体制や通信制高校に入学する目的別でおすすめの通信制高校を紹介しているので、

自分自身やお子さんの個性、希望の進路に合った通信制高校を選びましょう。